宜昌大叔收藏着一段时光,3万多件展品犹如岁月的脚印

人们常常感慨于时光的流逝,伸出手却难留住些什么。曾经激情燃烧的岁月,往往也会因为时间烟尘的堆积,印迹变得越来越模糊。

湖北宜昌市猇亭区,54岁的大叔王书林,30多年来一直热衷于搜集新中国的家庭档案史料和红色图书。3万多件不起眼的藏品,犹如一串串岁月留下的脚印,令许多观者陷入跨时空的沉思。

社区干部开起私人红色收藏展览馆

王书林是一名社区工作人员,曾经担任过社区的支部副书记,他的家位于猇亭区云池街道金岭社区,是一栋略显老旧的三层楼房。房子的大门上,挂着一块铜匾:王书林私人红色收藏展览馆,这是宜昌市档案局授予的。

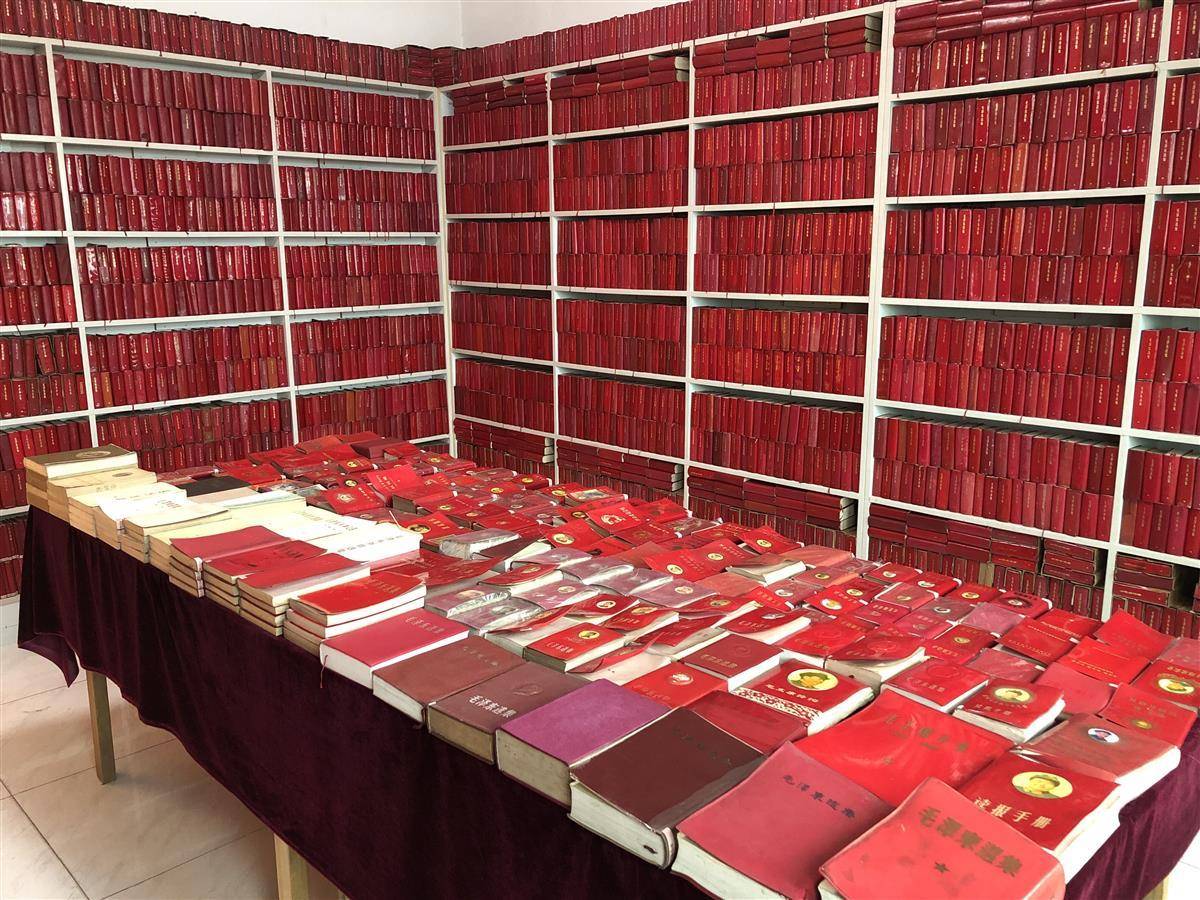

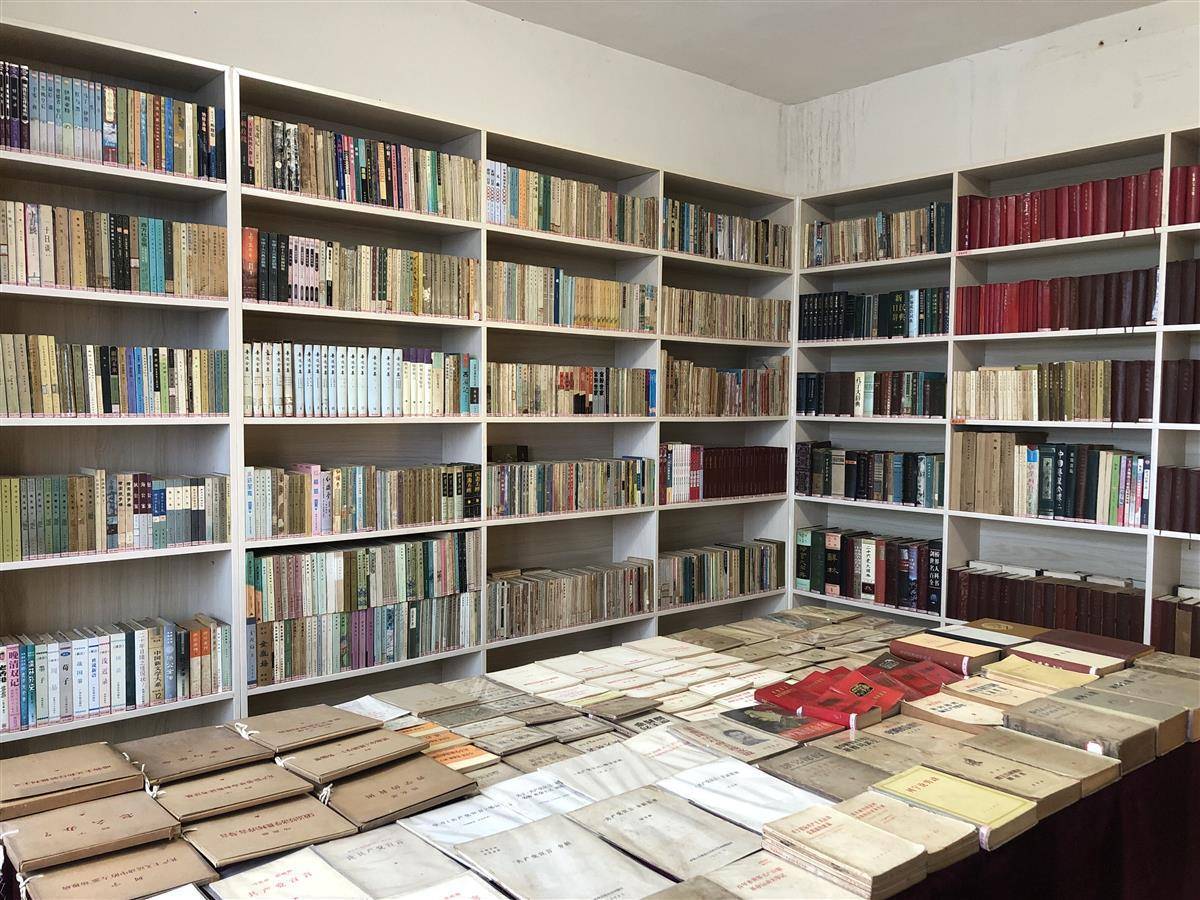

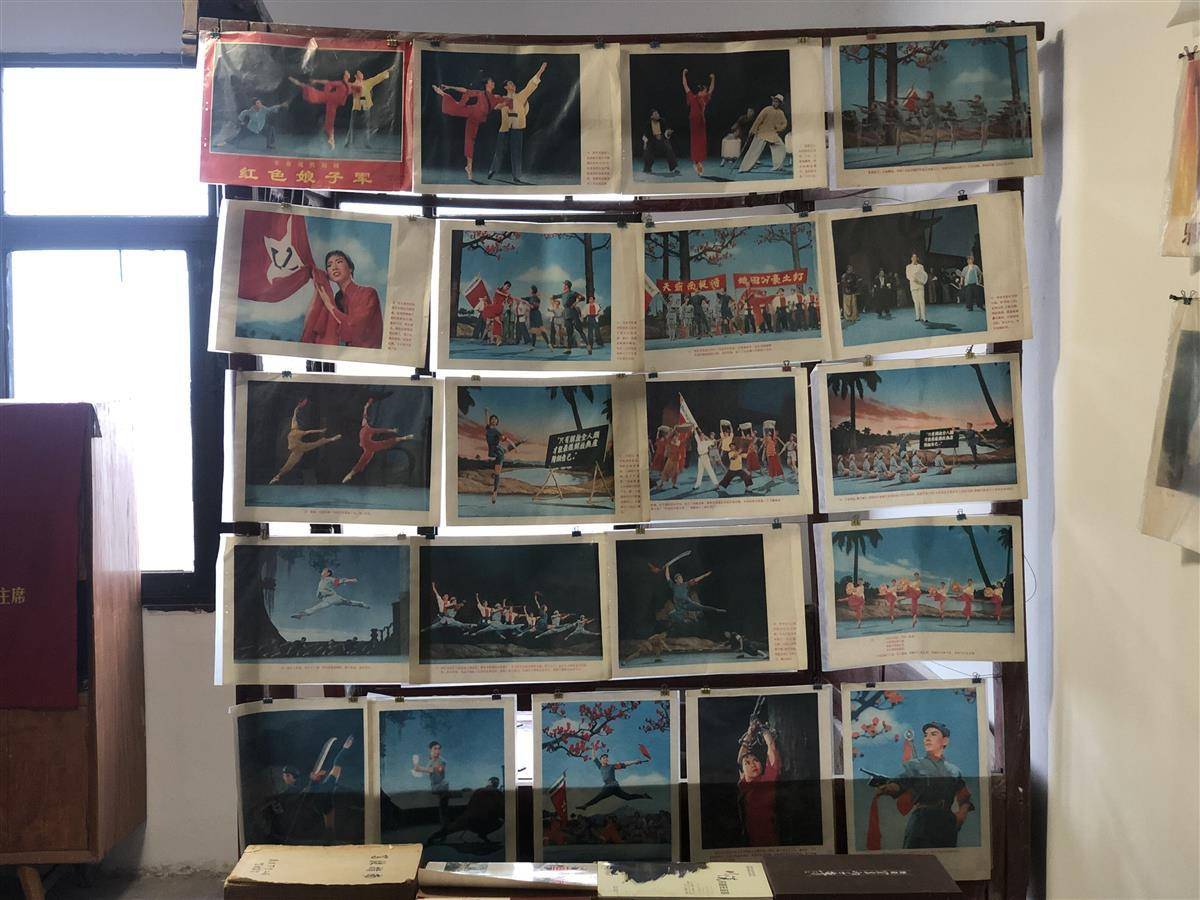

进到房内,毛主席像章、贴画、塑像、语录、选集,中国共产党建党以来各时期各种版本的党章、历史文献资料、各个时期的票证,新中国的先进典型人物、有时代标签的各种小物件……真的是琳琅满目让人目不暇接。

三层楼的10多个房间,每间都摆满了。王书林的女儿已成年参加工作,只有他和妻子住在这里:“除了我和爱人睡觉的地方,整栋楼全都是这些收藏品。”

极目新闻记者随手翻看一本有关宜昌船运的旧书,上世纪30年代宜昌江段的航道情况历历在记。还有几份外省前来长阳参观合作医疗试点的介绍信,印证着那段重要政策的推广过程。

王书林告诉记者,所有这些藏品,总共有3万余件,主要的时间段是新中国成立以来到上世纪80年代的一些文字实物资料。

“这些过去的小物件,反映了我们党和国家的发展历程,也记录了时代背景下人们生活的巨大进步,就像岁月留下的脚印。”王书林对这些藏品视若珍宝。

三代人的怀旧情结催生特殊爱好

说起这个特殊的爱好,还得追溯到王书林的祖父。

王书林原本是荆州江陵人,祖父是一名私塾先生,父亲是一家企业的职员。两代人都特别珍惜有字的纸,平日里连用过的账簿、票证都收纳得整整齐齐。

1985年,17岁的王书林随着父亲举家迁往猇亭。他在清理物品时,发现祖父与父亲留下的一些故纸,舍不得扔掉,于是都收进一个大木箱带到了新家。

王书林是家中老大,经常从父母口中听到家里长辈们的经历。也是在这个过程中,王书林越来越觉得那些老旧物品很有纪念意义。

于是,他开始有意识地收集那个年代的东西。上世纪90年代,他经常与走街穿巷收旧货的小贩交朋友,从他们手里淘喜欢的宝贝,或者委托他们留意他想要的东西。

一些小贩知道他的喜好,碰到什么好东西,也会主动送过来。

没过多久,王书林的家里就被这些东西堆满了。对于丈夫的这个爱好,妻子周玉珍起初并不支持。她认为这些东西没什么实际价值,堆在家里容易发霉,是一个负担。加上收购这些旧物品,毕竟也是一笔支出,这对王书林并不宽裕的家庭来说,又是一个负担。

但王书林就是乐此不疲,30多年来,他投在收藏爱好上的钱接近20万元,他坚信这些东西是有价值的。

许多人在这里感受跨时空沉思

2015年6月,金岭党支部打算举办庆祝建党94周年活动。

时任社区党支部副书记王书林灵机一动,决定晒出自己的藏品,办一次红色展览。活动当天,200多件红色藏品摆满了社区会议室,展览活动受到了社区党员的一致好评,他珍藏多年的宝贝也在一夜之间家喻户晓。从那时起,王书林办家庭收藏展览馆的心愿也愈发强烈。

说干就干,王将自家二楼、三楼布置成展览馆,并于2016年5月正式开门迎客。附近一些机关单位的人,闻讯都来参观学习。王书林也来者不拒,耐心接待、认真讲解,免费向大众开放。迄今为止,他已接待了1000多家单位、5000余人参观、学习。

一些参观者在王书林的展览馆里留言:一件件藏品,都在诉说着“幸福生活,来之不易”;我们党和国家的成就,真是全体人民一起努力的成果;这些极具年代感的普通物件,穿越时空仍在散发着力量……

上一篇:跨越3000公里!西藏患者亲自送锦旗,只为道一声感谢 下一篇:返回列表